Escrito por H.S.

Ayer, ella cumplía años, y yo lo había olvidado. Hacía frío e intenté arroparme con la pequeña manta, regalo de Sofía. Me sentí triste porque siempre escribía algún poema o alguna reflexión para esa fecha, pero esta vez no tuve ganas. Pensé entonces en un descuido accidental o que por fin aceptaba el olvido.

Así como estoy, recibir cierta consideración de algún médico o la sonrisa de una enfermera joven es una rareza comparable al consumo de curry en algún pueblo joven. Sofía celebra mi repentino buen humor mientras me anima a que termine el almuerzo. Se quedará treinta minutos más, que es el tiempo permitido a las visitas de pacientes como yo. A veces, cuando se despide, me gustaría que no me bese en la frente, porque la miran.

Sofía acostumbra leerme algún poema de Aleixandre o de García Lorca. Habla de lo bonito que fue aquel viaje que hicimos juntos cuando cumplimos cinco años de novios. Me sentí decepcionado porque de ese viaje recordaba sólo el mal servicio del hotel y la pésima comida. Le había parecido encantador que le regale aquella orquídea, mientras esperábamos el atardecer en una pequeña cascada. Apenas sí lo recordaba. Como si mi degeneración física también estuviera arrancándome los recuerdos. Al parecer, eso estaba ocurriendo.

¿Recuerdas aquel beso?, me preguntó Sofía mirándome fijamente. Parecía compenetrarse en mi percepción disminuida por los fármacos. Le respondí que sí. No obstante, sólo recordaba sus pequeños pies debajo del agua. Mientras más detalles recordaba ella, a mí me ocurría lo contrario. Pensé que tal vez la realidad había sido mezquina para evitarme la culpa de jamás haberla entendido. Me sentí un patán. Quince minutos después se despidió con una amplia sonrisa, le respondí igual a pesar de las insoportables llagas en las comisuras de mi boca.

Todos los domingos viene el mismo tipo a hablarme de Dios, con la biblia en la mano. Dice ganar el cielo hablándole a los enfermos y que yo, especialmente, necesito la salvación. Me mira con lástima, como a los leprosos de la antigüedad. Sofía cruza las manos y cierra los ojos, reza e invoca a los santos y a Jesucristo. No sé si este hebreo pudo imaginar mi vida o predestinado mi degeneración. De ser así, entonces concluiría que estas llagas son un castigo divino. Pero yo no me considero malo, tampoco un gran altruista. Esta enfermedad que me carcome y hace que me pregunte tan seguidamente por la muerte es, sin duda, un hecho del destino como cualquier otro.

Algunos estudiantes de medicina vienen por la mañana. Vienen con el barbijo puesto y sólo se les ve los ojos, que varían desde la perplejidad hasta el asco. Juego a respirar con dificultad para proporcionarles un poco de espectáculo. Así fisgonearán con mayor interés en el resumen de mi historia clínica, ese cuento colgado a los pies de mi cama, supuestamente objetivo, donde se determina con números la posibilidad o no de seguir viviendo. Mi dolor y mi miseria carecen de objetividad; solo pueden hacer conjeturas, mientras el médico-guía ejerce la docencia del mejor modo.

Las llagas han empeorado. La enfermera pasa de largo y comprendo que la medicina es inútil. Sofía tarda. No ha venido para el almuerzo. Sobre mi veladora los poemas de Aleixandre me susurran cascadas y niñas muertas que pasan, que buscan imposibles pájaros.

Sofía no ha venido hoy.

La degeneración de mi cuerpo ha ocasionado el peor de los efectos: una lucidez terrible en mi mente. Las monjas me echan agua extraña con rezos. El tipo que viene los domingos se sienta al lado de mi cama por varios minutos y habla en un lenguaje que ya no entiendo. Cruces, más allá, vida o muerte. Los estudiantes de medicina ahora no evitan sus caras de asco. Toman fotos sin preguntarme porque ya no hablo. No puedo.

Por primera vez veo mi veladora llena de cartas. Comprendo que Sofía no las mandaba. Que esta manta tiene el nombre de una organización benéfica. Que dicen que me llamo… y que no tengo familia.

Pero sé que tenía novia. Que no se llamaba Sofía. Que ahora no recuerdo ni su nombre. Que las cartas no las puedo abrir, ni alcanzarlas. Ni nadie me ayuda. Porque así como estoy la muerte me esta sonriendo con los dientes de Sofía.

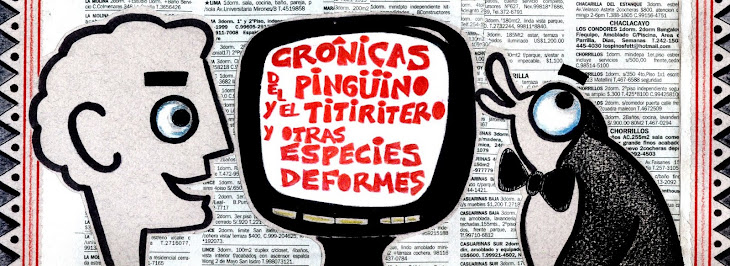

* Pintura de Walter Toscano "El hombre que perdió sus alas".

La tristeza del cantante.

No hay comentarios:

Publicar un comentario